お知らせ

【報告】 子どもの権利条約フォーラム分科会について

2023.01.04

実施日時:12/11(日)9:30~11:30

会場:沖縄大学2号館506教室

来場者数:37名

来場者内訳:外部者26名(うち、学生12名・県外一般4名)、主催関係者11名(うち、学生4名)

12月11日、子どもの居場所学生ボランティアセンターは「子どもの権利条約フォーラム」に参加し、分科会の一つを担当して企画運営を行いました。このフォーラムは「子どもの権利条約」が1994年に日本において批准されたことをきっかけに、例年全国各地で開催され、今回第30回を迎えます。節目としての記念大会が、本土復帰50年を迎える沖縄で開催され、センターとしても、全国的な大会への参加となる貴重な機会となりました。

久しぶりの対面イベントに会場は賑わいをみせます。

本村真センター長に開会のご挨拶をいただきました。

また今回は、日ごろ子どもの居場所でボランティア活動を行う学生4名が企画から参加し、数か月にわたりスタッフとのミーティングを重ねて、当日に臨みました。居場所の子どもたちと年齢の近い学生たちが、日々の活動内容や実感を発表し、様々な年齢層の来場者と一緒に「子どもの権利」について考える機会となり、また久しぶりの対面開催が叶った利点を活かして、来場者との交流ができることを目指したユニークな企画内容となったため、会場は大いに盛り上がりました。

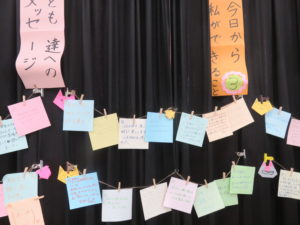

企画の一つである「交流型展示」では、来場者が受付時に色紙を受け取り、会の途中都合の良いタイミングで記入して、スタッフが随時回収、会場に設置したブースへ展示します。

◆コメント項目

・この先、どのような未来になってほしいか

・ボランティア学生や居場所の方へのメッセージ

・子どもの権利を守るために自分自身ができること一つ

・幼少期の自分、周りにいる子どもたちへのメッセージ

参加者に強調したのは「大きく、自信満々に書くこと」。今回の参加が来場者にとって何かのきっかけとなり、宣言となるようなイメージでした。コメントは後日とりまとめ、センターにかかわりのある居場所の方々やボランティア学生に届けます。「交流会展示」にどれだけご参加いただけるのか、正直不安もありましたが、詳細は後ほど記載します。

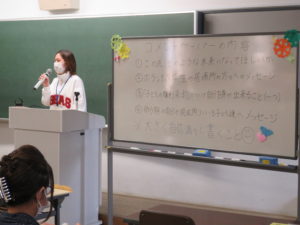

当分科会の前半、企画に携わった4名の学生が、自身のボランティア活動についてまとめた資料をもとに、10分程度の発表を行いました。

トップバッターの発表は、琉球大学国際地域創造学部、宮城彩華さんの「にじの森文庫での活動を通して」。

子どものための本がたくさんある那覇市の居場所で、活動に取り組む宮城さんから、ボランティア活動を始めたきっかけや、子どもたちとのかかわりを通して学んだ点が伝えられ、来場者からは、居場所で子どもたちに宿題をさせる状況について質問が寄せられました。

2番手は、沖縄大学経法商学部、我如古芹璃さんによる「離島派遣を通して」。

今年の夏に参加した石垣島への離島派遣を通して、本島と離島の子どもたちの置かれている環境の違いに言及。また、自身が留学支援を受けて夢をかなえた経験から「自分も何か周囲にできることはないか」と考えるに至った動機を話し、質疑の応答では、大人が子どもを否定しないことの大切さについて、実感を込めて語られました。

3番手は、琉球大学教育学部、山田祐輔さん「ボランティア活動を通して」。

年齢の近い子どもたちを支援する上で抱えた悩みとその解決策。また自身で企画し、居場所の子どもたちを実際に招いた「琉大ツアー」や、県外の居場所を訪問して感じた、沖縄の居場所との違いが報告されました。幅広い年齢層の子どもたちと対峙し、学習や遊びといった様々な支援活動を行う中で、自発的に取り組んだ多岐にわたる発表内容となりました。

最後の発表は、沖縄大学人文学部、沖伽菜子さんの「子どもの特性・接し方について~居場所の子どもたちが教えてくれたこと~」。

教師として社会人経験のある沖さんが、現在学生として福祉を学び直すに至った経緯、居場所で1人の子どもと向き合い、その子の良いところに目を向けて対応を模索するプロセスが紹介され、質疑応答時には、来場したボランティア学生から、具体的な対応についてアドバイスを求める質問が寄せられました。

学生発表は以上です。次にアンケートに寄せられた、ご意見の一部を紹介します。

◆アンケート「学生発表への感想をお聞かせください」より抜粋

・どの発表も具体的で、子どもたちの顔が目に浮かぶようです。居場所作りをこんなに真剣に取り組み、悩み、子どもの心を解ろうとする行動力に感動しました。

・居場所の可能性を感じました。‶ななめの関係″の大人と出会うことが、子どもの未来に大きな変化・影響をもたらすと思います。

・子どもたちと一生懸命向き合っていることを、心強く感じた。

・自身に出来る範囲で、無理なく自然体で取り組んでいらっしゃることが伝わってきて、真摯に、意欲的に継続するのに必要な在り方かな、と思いました。

・沖縄、日本の未来は明るいと感じた。

会の後半は「新貿易ゲーム」という、来場者参加型の交流ゲームを開催しました。学生からゲーム概要やルールについて説明があり、来場者はグループ席に移動。初対面同士、自己紹介をしてからスタートです。

限られた資源を活用し、グループで協力して他チームと交渉を重ね、商品を作ってお金を稼ぎ、一番儲けたチームが勝利するというゲームです。決まりごとは「暴力はダメ」というシンプルなもので、来場者は一見、会の趣旨と何の関係があるのかと思ったかもしれませんが、チームへの道具・材料配分の段階に、大きな仕掛けがありました。

これは1970年代にNGO職員によって、国際協力の視野に立ち開発されたシュミレーションゲームで、競争社会で勝ち抜く技術を身につける目的ではなく、公正な社会の可能性について共に考えることを目的とし、前提として「格差」の設定があります。参加者は与えられた状況の中で勝利を目指さねばならず、格差社会の疑似体験ともいえます。

チームの中で自然と「社長役」「労働役」「換金役」など役割分担がうまれます。

切りにくいハサミしか入ってないことも。

コンパスの支給が無いチームは、紙と鉛筆でコンパスを作ってしまいました。

資源の少ないチームは出稼ぎにでます。豊かなチームから「働き手募集~」の声。

開始から30分弱で、進行役の学生は「そろそろマーケットが閉まります」とアナウンス。焦って換金に走る姿も。

マーケットは規格外商品を買い取ってくれません。厳しいチェックが入ります。

会の終盤にかけて、自由に席を立ってチーム間を行き来する姿がみられました。

ゲーム終了後、進行からゲームの趣旨やねらいについて説明がありました。

「現実にはどうにもならない状況もあります。その時に必要なのが、日ごろ私たちが活動する〝子どもの居場所″です。今日このゲームを通して、みなさんで格差について考えてきました。これからも沖縄、日本、世界には、格差というものが残念ながら存在し続けます。それをどう捉えて行動するのか、少しだけ気にしてみてください。日本は、世界は、少しだけ良くなると思います」。

交流ゲームについて、アンケートに寄せられたご意見の一部を紹介します。

◆アンケート「新貿易ゲームに参加された感想をお聞かせください」より抜粋

・想像を遥かに超える面白さでした。最貧国を擬似体験しましたが、辛い状況からなかなか抜け出せず、悲しくもなりました。ならばどんな世界なら良いのか、普段より明確にイメージが浮かんできました。

・もっとも豊かなグループでした。努力しなくても選択肢があり、情報が勝手に集まってきて、無自覚のまま支配とコントロールをしている自分に気づきました。

・アイデアだけではお金にならない。成功につなげるには積極的に動く、説明を簡潔に、指揮役を決める。そして何より主張してみる、発表してみる。とてもワクワクしました。

・同じグループになったみなさんは、それぞれの持ち味を活かして奔走していました。思考と行動のタイプが違ったので、多面的なアプローチになり、楽しかったです。そうなれたのは知らない人同士認め合い、安心できる、そんな空気があったから。「あれ?一人いないな、どこに?」と思ったら、長時間の出稼ぎをしていた方もいました。笑

・このオチを支援に結びつける点がとっても面白かったです。

・会社でも実施したいと思います。

次に前項で触れた「交流展示」と会終了時の様子をご紹介します。

企画学生と、来場したボランティア学生一同。

◆交流会展示コメントより抜粋

① どんな未来になってほしい?

・生まれた環境に左右されずに、自分が向かいたい方向に子どもが進んでいける未来

・子どもたちの悲しい事件がなくなり、明るいニュースや常にみんなが笑顔でいられる未来になってほしい

・社会問題を大人と子どもが一緒になって考え、解決できる未来

・1人1人が自分の心を否定しない

・子どもにも大人にも、皆に居場所がある未来を願っています

・すべての子どもが「楽しい」を十分実感できる社会に

・子ども達が明るい明日を描ける未来

・自分の意見をもっと言える世の中になって欲しい

・子どもが子どもらしくいられる明るくてあったかい未来

・子どもも大人も「マイノリティ」と呼ばれる「外国ルーツ」の人たち、「障がい」をもつ人たちにとっても、色々な「他者」と関われる居場所がある未来

② 学生たちや居場所の方々へのメッセージ

<学生たちへ>

・学生の皆さんは、子ども達にとって週一回会える貴重な人です。ぜひこの活動に誇りを持って自分自身をほめてあげてください!いつもありがとうございます。

・学生ボランティアセンターの皆さん、離島子どもの居場所で活動して頂きありがとうございます。居場所の子どもたちも毎年楽しみにしていて、うれしい声も頂いています。

<居場所の方々・学生たちへ>

・皆様の子どもたちへの愛情が、子のよりよい将来へつながることを信じています。また、皆様の行動が、今、自分に何ができるのかを考えさせられる良い機会となっています。

・子どもたちによりそってもらい、ありがとう!!

・私を含め、多くの子ども達は居場所を求めている。これからも、続けていってほしい。

・どうすれば子どもたちが権利を主張できるようになるかを、共に考えていきましょう!

・日々、子どもたちとすごす中で、楽しいことも、大変なこともあると思います。でも、みなさんとすごした日々は、きっと宝物です!

・支えることは、支えられること。支えるひとも幸せでいて下さい。

③ 今日から私ができること

<子どもたちへ>

・明日からはもっと子ども達と話をして、たくさん話を聞いてあげたい!

・子ども達とめーいっぱい楽しんで、大人として(以前は子どもだった人として)向き合っていく。

・子どもたち自身に考えさせることを改めて意識する。

・まずは自分や周りの子どもたちへ限りない愛情を注ぎ、その子が孫へも同じことができるようになってほしい。大人一人一人がそのような意識を持つことが大切だと思う。

<自分自身へ>

・自分の周りから少しずつできる事を!

・どんな時も、常に明るく、楽しくすごすことが大切と感じました。

・おかしいと思ったことは声を上げて言い続ける。

・居場所の子どもたちの声が意見反映できるアクションを考え、実行してみたいと思います

④ 子どもたちへのメッセージ

・自分は幼少の頃、生まれつきの病気で手術しました。自分の抱えていた病気は10万人に1人で大変でしたが、まわりの人たちのおかげで助かりました。一人は助けてくれる人がいるはず。大丈夫!

・自分の好きな事を全力で楽しんで下さい。

・必ず頼りになる人はいるから、カラにとじこもらずに周りとつながってみよう!

・どんな環境でも、可能性は無限大!挑戦することをあきらめないで!

・皆を助けてくれる大人はたくさんいるから安心してな!!

・あなたと話し合いたいです。

・あなたを受け入れてくれる大人は必ずいるよ。だから周りの大人を頼ってね。

・人に頼ったり頼られたりして、楽しく生きていいんだよ。

・苦しかったり逃げ出したくなったら、すぐに周りの大人に相談してほしい。

・大学生のお姉ちゃんお兄ちゃんがいる子どもの居場所に行って、遊んでおいで~

会場には、中高生や、ボランティア学生、行政、社協、教育現場で子どもの貧困問題に取り組む方々、他県からのフォーラム関係者にお越しいただきました。来場者の思いを可視化し、一体感のうまれた取り組みとなりました。

最後に、来場者から寄せられた当分科会全体へのご感想の一部を紹介します。

◆アンケート「会全体の感想や、ボランティアセンターへのご意見等、自由にご記入ください」より抜粋

・子どもの権利条約、ボランティア活動について深く考えるきっかけとなった。大学卒業まで残り少ないが、今日学んだことを活かしていきたい。

・貧困や困難事例など、大人でも知らないようなことに学生時代から目を向け、大変だろうな、つらいことも多く見てしまうんだろうと少し心配したが、広い視野を持つ一つの活動と知って感動した。

・満席で、関心を持っている方が多いことを嬉しく思った。学生たちの素晴らしい取り組みを広く知らせられたらと思う。

・学生とのやりとりの時間が欲しかった。

・メチャクチャ楽しく学ばせてもらいました!

・フライヤーのデザインが素敵で、若い人たちの目に留まりやすいと感じました。会場にはあたたかい雰囲気が漂っていましたので、リラックスして参加できました。運営側のみなさんが醸し出す何かが、あの空間の基礎を作っていたのだと思います。何ら不便は無く、とてもよく練られたプログラムでした。満足です。ありがとうございました。私たちの自治体でもセンターが作られたら素晴らしいと感じました。日本中に広がる可能性を感じますので、今後もぜひ発信を続けてください。

来場の皆さまのおかげで、分科会は無事終了しました。温かいご感想を寄せていただきましたこと、心より感謝します。また、分科会実施のきっかけを下さり、フォーラム全体の大掛かりな運営と、参加団体への細やかな配慮を下さったフォーラム事務局の皆様へ、あらためてお礼を申し上げます。

今後もボランティアセンターとして発信を続け、学生の声や取り組みの成果を皆様へ報告し、また居場所の日々の活動をサポートすることで、少しでも子どもたちの未来が明るくなるよう、尽力したいと思います。